【自転車の交通ルール①】自転車はどこを走る?

当記事は2018年1月19日時点の情報です

1 自転車で走れる道と走れない道

まずは、自転車で「走れる道」「走れない道」を覚えましょう! (1)歩道…×走行できない(例外を除く) 自転車は歩道を走行することができません。歩道を走ると、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となってしまうので注意しましょう!しかし、以下の3つのケースに当てはまる時は、歩道の車道寄りを徐行して進むことができますが、あくまで例外です。①歩道に「自転車通行可」の標識や「普通自転車通行指定部分」の標示があるとき

|

|

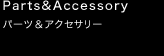

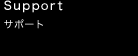

警視庁によると東京都内の約6割が自転車通行可の歩道だそうです。しかし、歩道はあくまで「歩行者のための道路」となるので、歩行者の通行を妨げないようにゆっくり走りましょう。また、歩道で歩行者に対してベルを鳴らすのはルール違反となります。 (2)路側帯…○走行できる 縁石やガードレールで区切られた歩道がない道路で、道路に引かれている白い線の左側部分は「路側帯」といい、自転車は通行することができます。

参照元:警視庁「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」

参照元:警視庁「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」2 自転車が走行しなければいけない道

時々、自転車のマークが描かれた道や青や茶色のラインがある道に出くわす時がありますよね。以下の道については、道路工事等で走行を妨げられている場合を除き、自転車はその部分を走らなければなりません。 (1)自転車道 自転車が通行しなければいけない道路で、自転車以外は通れません。縁石や柵などで独立されていて、双方向に通行できる場合が多いです。 <Googleマップで体験!>県道27号線(埼玉県鴻巣市付近)

<Googleマップで体験!>県道27号線(埼玉県鴻巣市付近)

<Googleマップで体験!>都道431号線(東京都渋谷区付近)

<Googleマップで体験!>都道431号線(東京都渋谷区付近)

まとめ

道路は自動車・バイク・歩行車・自転車が通れる共有スペースです。さらに大きさも様々ですので、お互いにルールを守り、「譲り合い」の精神を持って快適なサイクリングを楽しみましょう!